北京原来有这么多棉花胡同?原创北京西单传统文化联盟2021-03-26 19:53:28

4 `: J4 n% F2 h5 F 棉花胡同

0 ~3 u: k, e$ P- K近日,HM抵制新疆棉花事件持续发酵。3月25日,外交部回应H&M等跨国企业抵制新疆棉花:中国光明磊落,中国人民友善开放,但中国民意不可欺、不可违。

4 s$ D) |7 l5 j+ d今天咱不说HM,不说新疆,也不说棉花,来说说北京的棉花胡同。

( ?) M: v, A" B. a5 r" r1 Q北京的胡同名,无所不包,各有说道。以棉花为名的,如今有3处、共计16条。

X1 W9 V) h9 b$ Z6 K* u" g- e西城宣武门外的棉花地有棉花头条,上、下二条,上、下三条,上、下四条,五条,上、下六条,上、下七条,八条,九条,共14条“棉花胡同”。 2 X8 C, Q8 _7 c( q' \

相传,明末四川女将秦良玉进京勤王便驻扎在附近,并实行屯田政策。秦良玉曾令军中将士纺织棉花,因此这一带有了“棉花地”的俗称。

! P- P: Y* }( {. y9 e4 ]西城护国寺以北还有一条棉花胡同,据传是因明代于谦在此屯田,令军士纺织棉花,胡同由此得名。

2 p. Q# a: c" D; a% |此外,东城交南锣鼓巷附近有条东棉花胡同,据传是因曾有棉花市场而得名。 ( q" U8 }" @3 \+ w# R& X5 V

宣武门外棉花地 梨园飘香 会馆云集) I0 k/ ?: \) K* v$ _7 [) S

说起宣外的棉花地,不得不讲讲明末年间的四川女将秦良玉。  ( K. d0 r6 @& j+ l& q ( K. d0 r6 @& j+ l& q

% I: P, V6 w1 q% a- V' ]+ R秦良玉塑像

" f# s/ x. m# f: b* C( I9 \与花木兰“替父从军”不一样,秦良玉则是代领夫职。她本是四川忠州人(今重庆忠县),丈夫马千乘是石砫宣抚使(俗称土司)。 % L6 @$ ]. `3 s' j( Y

夫妻二人共同训练家乡子弟,因旗下士卒都以白木为矛杆,柄设钩,尾结环,因此其所率军队称“白杆军”。川蜀之地多山,军队攀岩越壁,以矛上钩环相衔,其行军疾速,常常能出其不意,百战不殆,威名远播。 7 _6 ?! C) }# J! |/ _6 N+ t

明万历二十七年(1599),马千乘受命出征播州,秦良玉另携五百精兵“裹粮自随”,后夫妇二人不仅首度击败敌军,还“追入贼境,连破七寨,大败贼众,为南川路战功第一。” 5 p/ R8 Z- ]& }# O

可惜,他的丈夫被状告,冤死狱中,两人的儿子又尚年幼,秦良玉不得不代领夫职,披挂上阵。 + \, I; X4 d8 r; j* |& f+ X

秦良玉的故事不仅名震巴蜀,还享誉京华。明万历四十七年(1619),女真族进犯北京,秦良玉奉诏率军北上,保卫京都。所率“白杆军”英勇顽强,击退了外族侵扰。在战斗中,秦良玉的哥哥秦邦屏战死沙场,其弟秦民屏、其子马祥麟也不幸身负重伤。  ' H' b" q- G8 k1 \* | ' H' b" q- G8 k1 \* |

! E8 s/ B) u/ ~7 ~, P秦良玉勤王图

) p- e, ~* }* L5 q& Y0 G崇祯三年(1630),清兵入关,京师再度告急。秦良玉再次北上勤王,并会同友军首辅滦州、遵化等四城,又一次解除了京城危机。

' G! Q# u6 H2 @2 t9 i此次战役胜利后,秦良玉并没有离去,为保京师安危,她率部驻屯于宣武门外四川营一带,如今的四川营胡同便便是因此而得名。 3 J( {# q9 g4 d+ ?$ a7 f: y) M

后人为了纪念她,还在附近的棉花上七条胡同里建了一座四川会馆,馆中设有祠堂,馆外门楣上还曾悬挂匾额“蜀女界伟人秦少保驻兵遗址”。  & e- q* k; u7 Q( l & e- q* k; u7 Q( l

7 j1 W: c, ?3 r1 d, }5 V% `% T

四川会馆旧照 # _" G, c! ]9 b/ h

崇祯皇帝曾特诏秦良玉,赐一品服、彩币羊酒,还亲自为她赋诗四首以示褒奖。其中一首诗便写道:“学就西川八阵图,鸳鸯袖里握兵符。由来巾帼甘心受,何必将军是丈夫。” 9 X1 v$ X4 |6 C1 i

不过,如今人们说起秦良玉在京的足迹,一般首先提起的都是四川营胡同,却忽略了附近的棉花地一带。其实,比起四川营胡同这一条胡同,棉花地一带平行排列的胡同不更像是兵营营房的格式吗?

9 i2 m5 i- i" U& k! g据此,也有人猜测,棉花地一带的14条胡同应该是士兵驻屯之地,而四川营胡同可能是指挥部。  , }$ j+ v4 s. S: R( | , }$ j+ v4 s. S: R( |

+ V" T X9 F1 j" _: o8 |$ P

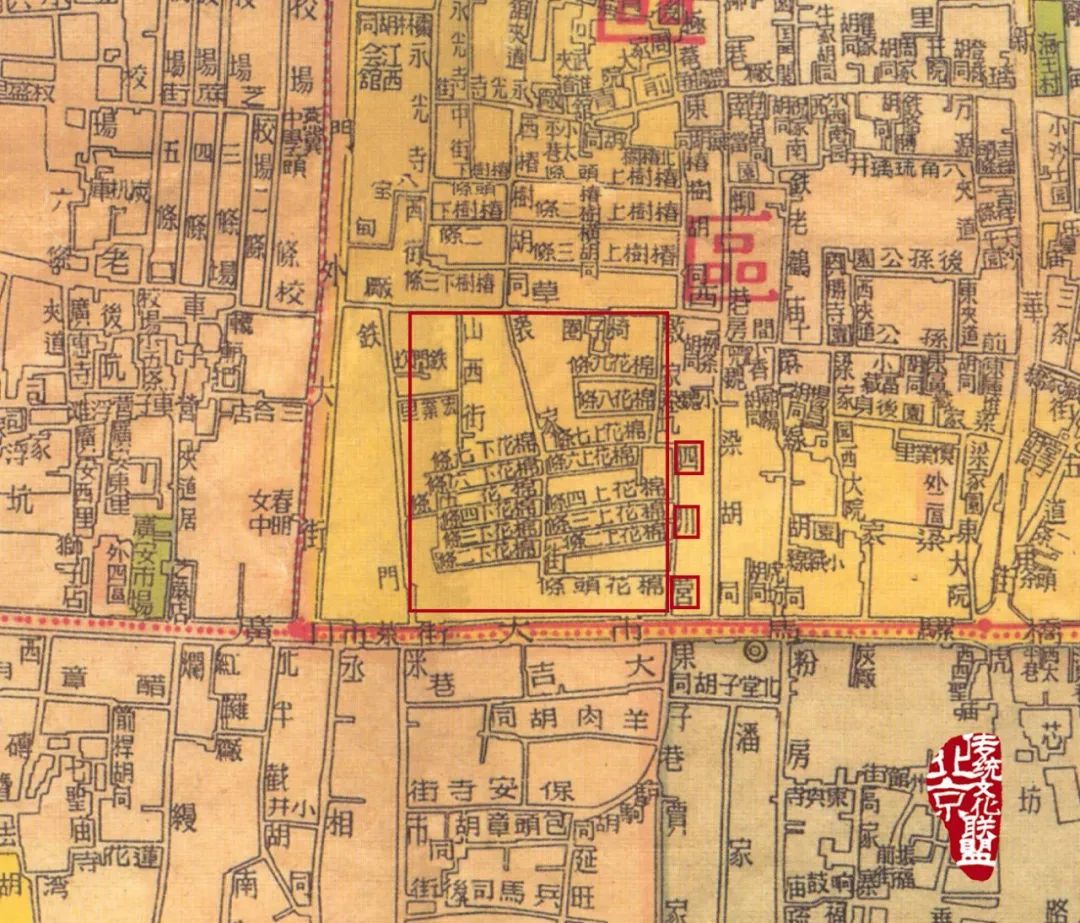

《最新北平大地图(解放版)》中的棉花地和四川营

& P& Y- ^" u `6 x: D8 e因地处宣武门外,在清末和民国年间,这里曾会馆云集。比如棉花头条的协中、川东会馆,棉花下三条里的湖北黄陂会馆,棉花上下四条里的惜字会馆(《京师坊巷志稿》,具体位置不知),棉花上七条的贵州会馆等。

% `9 @# g$ p0 D0 j: L. {到民国年间,因地近八大胡同,这里还曾梨园飘香,居住过十多位京剧、大鼓艺术家。比如京剧艺术家于连泉(棉花下三条1号)、叶盛兰(棉花五条7号)、赵桐珊(棉花上六条6号)、李少春(棉花下七条1号)、金少山(棉花下七条15号)、马富禄(棉花八条1号)以及著名鼓师赓金群(棉花下六条11号)、评书艺术家连阔如(棉花八条6号)、戏法艺术家“快手刘”(棉花下七条17号)、京韵大鼓艺术家刘宝全(棉花九条6号)等。  & D' P( k7 k9 h# {( x3 {0 N & D' P( k7 k9 h# {( x3 {0 N

7 d- z) D5 p. J& e5 k* b

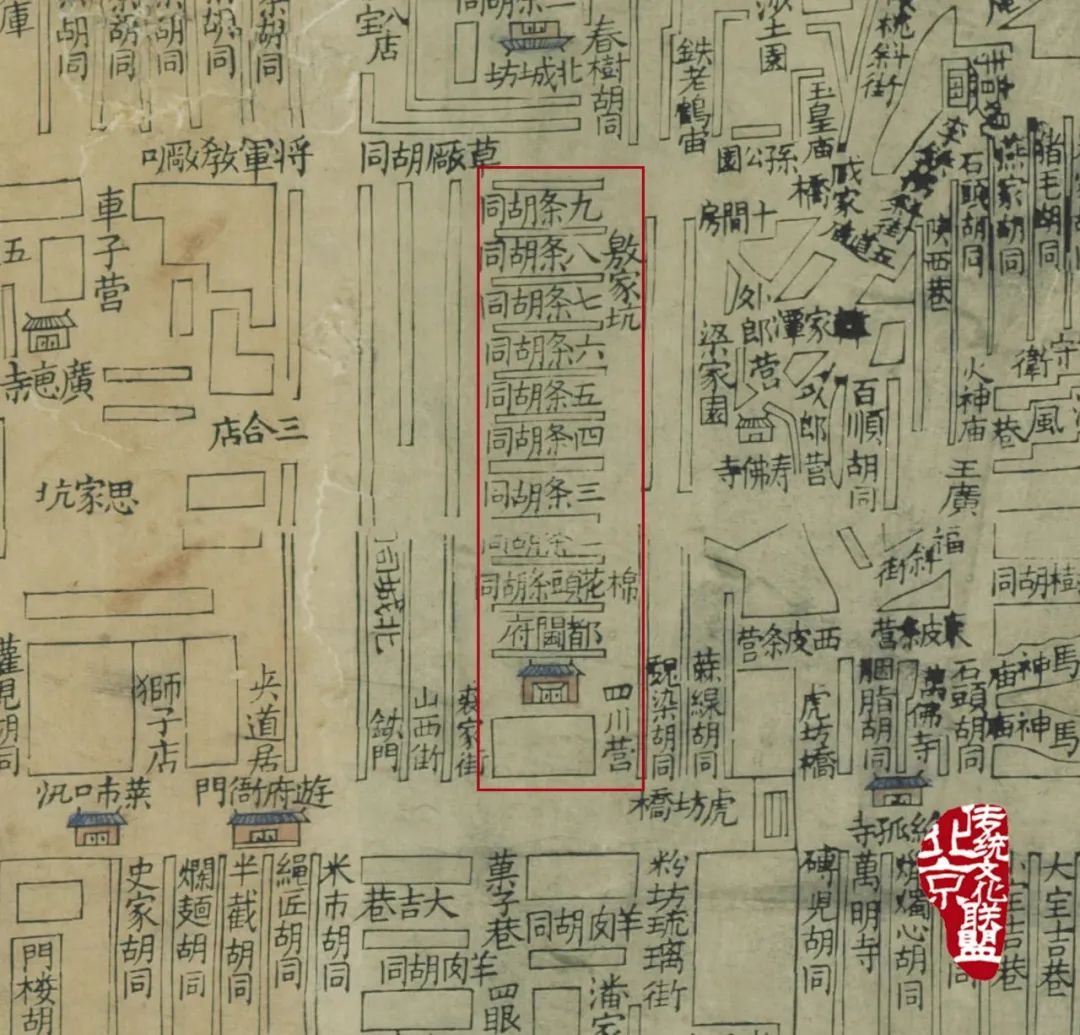

清嘉庆时期《京师全图》中的四川营和棉花地 * Y4 i2 F, b0 [ r* C

此外,棉花头条1号还曾是民国时期《社会日报》旧址以及报人林白水的故居。据了解,当时的北京城里最有名的报纸,一份是《京报》,另一份就是《社会日报》。

2 p6 L' Y, ^2 I y. w; E和《京报》创办人邵飘萍一样,《社会日报》创办人林白水两人都奉行“说人话,不说鬼话;说真话,不说假话”的办报主张和人生信条。但两人也都因此为当时军阀所不容,乃至最后遭残杀。

5 ]: `( z# W! b3 V! _9 Y# D# M说真话,看起来是多么简单的事情,但却并不容易,而且,是得付出昂贵代价的。1926年4月26日,邵飘萍被杀,同年8月6日,林白水被杀,两人去世相隔不到100天,由此当时也有“萍水相逢百日间”一说。 ' Y; \/ r- K; Z3 }! K9 J

此外值得一提的是,棉花胡同头条1号还曾是老北京人口中的凶宅。其原因大概为两点:一是秦良玉曾于此斩首过违反军纪的士兵(但正史未曾记载),二是因林白水曾在此创办《社会时报》抨击军阀后被捕而枪杀于天桥。  , N6 w7 s7 y8 H; [ , N6 w7 s7 y8 H; [

& t+ H0 ?4 K8 c& `; h9 o; l& q6 r

- R( x( u8 z, E& R

6 _+ Y. J* ~5 u9 R, v( V4 O2005年间的四川营胡同 图源老北京网@掌柜 ( D+ G P4 T* Z/ U. n

历史的烟云太匆匆,那些或是壮怀激烈,或是美妙绝伦的声音,都逐渐消散,以至被今人淡忘。

0 E2 ?+ p* T$ y5 c& p1 o; T千禧年之后,宣武区内许多胡同被成片拆除,棉花地和四川营胡同的居民也一同迁出。前两年曾路过棉花地一带,那里还围着围栏,而其北侧早已建起高楼幢幢。  0 n: t3 l+ k2 n& r1 f8 C. t% S( N! z9 T 0 n: t3 l+ k2 n& r1 f8 C. t% S( N! z9 T

( V, k' V8 i6 }2016年的四川营胡同 左侧平房为修缮后的林白水故居 图源@厚德东方

" H5 g7 ?6 ~/ p' O. p1 P2 n1 j护国寺的棉花胡同 曾有蔡锷将军故居6 t. ]' t2 ?: S

在西城护国寺街北侧有条棉花胡同,胡同为南北走向,明代称绵花胡同,清代改棉花胡同。1965年北京整顿地名时,将罗儿胡同部分、斗鸡坑部分并入。  # r2 L" v, l) N9 h$ V1 t # r2 L" v, l) N9 h$ V1 t

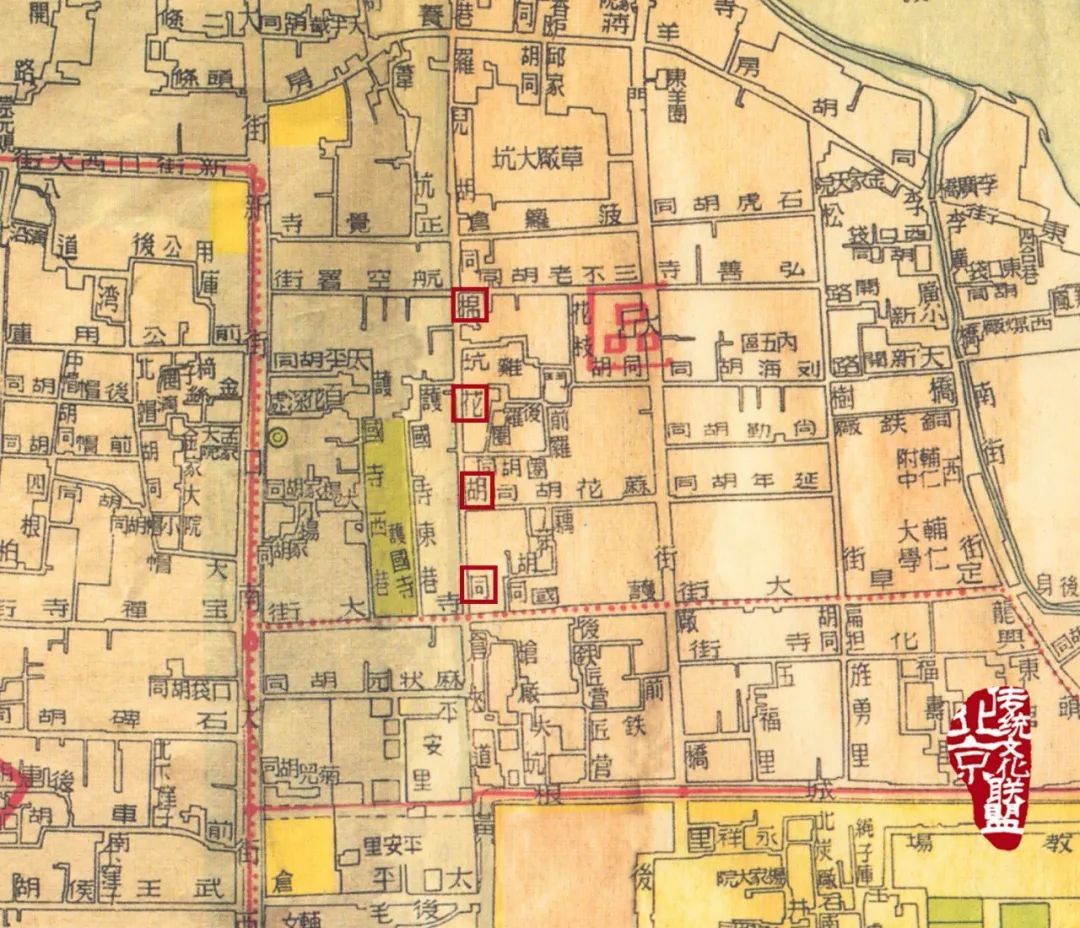

% U/ T8 Z; \6 w& j《最新北平大地图(解放版)》中的棉花胡同

, N" f; p+ U' x9 t6 U6 E相传,和秦良玉屯田四川营一样,于谦曾在棉花胡同屯田,令军士纺织棉花,胡同由此得名。相传,清代时胡同南段还曾有家规模不小的弹棉花的作坊。 * y& `9 `8 O; K" _

这里的于谦可不是咱们熟知的相声演员,而是数百年前明代“土木堡之变”北京围困期间临危受命,组织北京保卫战的兵部尚书于谦。

8 Z" T s+ n) W# [! C Q& f) V9 f# g5 k* q2 O+ O

他在《石灰吟》中那句“粉身碎骨都不怕,要留清白在人间”,一直传唱至今。 % I$ e o0 K% d; X

1449年8月15日,明军兵败土木堡,对明朝来说这是真正的至暗时刻。明英宗朱祁镇被俘,随军大臣包括英国公张辅,户部尚书王佐,兵部尚书邝野等五十二位大臣皆战死,明军主力京师三大营共计二十万人更是在这一战中全军覆没。

1 F$ c2 s: q5 v! B; c和北宋不同的是,危难之际,于谦站了出来,他力主坚守京城,强势发言“建议南迁的人都该杀掉!京师是天下的根本,南迁是要将北方拱手让给瓦剌人吗,你们忘了南宋的悲剧了吗?”这得到朝中吏部尚书王直,户部侍郎陈循等大部分朝臣的肯定。

4 L' w S' R% x# N5 B! [而后,于谦作为兵部尚书,征兆部队,坚壁清野,准备粮草,并在最终保卫战中大败敌军,京城得以保卫,明朝得以延续,立下不世之功。  * U& k6 D9 y3 n5 \ * U& k6 D9 y3 n5 \

1 e% B5 B: a/ L( L$ c, L- Q4 F7 ~

除此之外,于谦在政事上也颇为突出,他清查冤案,整肃贪吏,赈济灾民,深受百姓们的爱戴,但他没能善终。 # C* ~" G: S0 }2 h3 P/ V

太上皇朱祁镇于一年后还朝,八年后夺门之变爆发,英宗复辟。在英宗纵容下,石亨、徐有贞、曹吉祥诬陷下,于谦最终被下狱处决。直到英宗的儿子朱见深即位后,沉冤的于谦得以平反。《明史》评价其为:“忠心义烈,与日月争光。” . R6 x8 |: B5 F4 h

或许,赤子之心正是这条胡同的传统。几百年之后,蔡锷被困于此,而这里也成了他运筹帷幄欲图拯救国家免于独裁之地。  7 O8 i% g9 l! d! e0 L& g+ [ 7 O8 i% g9 l! d! e0 L& g+ [

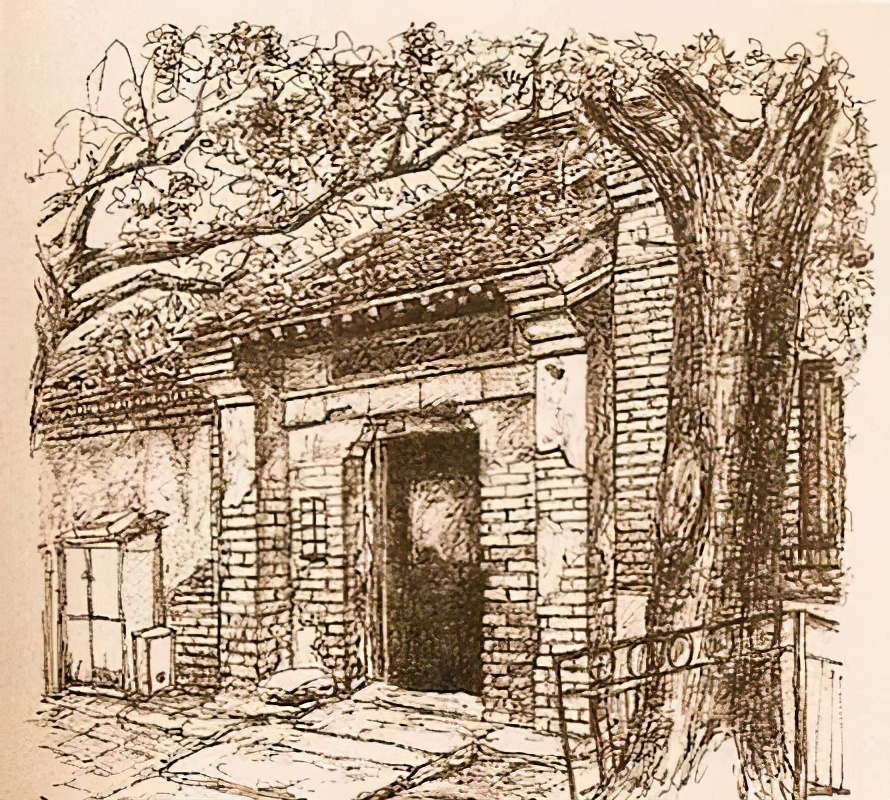

6 M* R9 K, N: P7 Y1 u, r) F( M7 d棉花胡同66号 蔡锷故居

/ F# {1 L# h8 a; t& J* k' Z4 T0 u# S说起蔡锷,那绝世是年少成名的天才少年。13岁便考中秀才,15岁考入长沙时务学堂,师从梁启超、谭嗣同,并深受梁启超的赏识,17岁便远赴日本留学。

" ~* y5 Q# e! E3 m到1904年,22岁的蔡锷从日本军校毕业。此时的他,已是“留东四杰”之一,也是“中国士官三杰”之一,是以共和为己任,为四万万人争人格的豪杰。  * h4 h& R( b, C4 ?$ _+ m" Q2 S: ^ * h4 h& R( b, C4 ?$ _+ m" Q2 S: ^

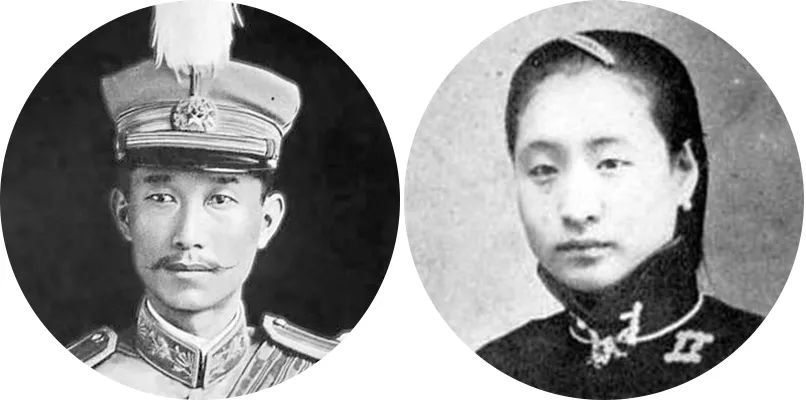

/ @# Y7 B! U( i. B: f; K- ?# V蔡锷将军 O( E) v; R; I% D4 B, U. N; B

归国后,他先是在广西新军人总参谋与总教练,到辛亥革命爆发之时,他已是云南军政府的都督。而此时的松坡将军(蔡锷,号松坡),年纪还未满30岁。

6 a. {% q; [! z! a, f1913年,31岁的蔡锷首次进京,被袁世凯安置在护国寺以北棉花胡同66号的小院里。

! P: s- X0 B- u! F! C% k; y对于蔡锷来京的原因,有多种说法,有人认为他是被袁世凯软禁于此,也有人认为他是主动来京,为的是在中央推行新型军事教育,此外也有云南人事复杂,阻碍其行事,以及恐军人掌握政权,久之将在滇形成割据势力的原因在内。

8 v$ Y/ t- ~+ A+ x1 X但不论原因如何,但他能只身来京,其胆识魄力绝非常人能及。

1 W8 O& [# H9 b如今看来,这座院子规制并不高:大门不过是扇如意门,朴素得没有任何装饰,院落也不过才两进,仅有前后两院。  ( d; p! P8 x2 d G% G+ k2 t! f ( d; p! P8 x2 d G% G+ k2 t! f

& U+ n- d8 m. O! W; P( M蔡锷故居

3 c6 G! \' I1 Z9 O原来,这本是袁世凯的亲家天津大盐商何仲璟的产业,后何仲璟全家搬往天津,就由他的一位福姓亲戚代为管理。不过蔡锷将军搬进来时,何仲璟已经在天津去世,福家也早已搬离这里。 5 E3 Y# w/ m% z3 j5 l$ k

蔡锷将军戎马倥偬34年,在此居住的时间只有短短两年。

" a a0 k( w% U' A6 Q5 W4 A一开始他认为袁世凯对他“礼遇良厚,感念私情”,“雅不愿其凶国害家之举”。

5 s2 h/ J( @9 a( x' u# E( Q但袁世凯复辟之心日渐显露,倒行逆施,蔡锷则是假意流连于花街柳巷,甚至专门为小凤仙租下棉花胡同66号斜对面的47号,公然金屋藏娇。袁世凯也逐渐放松了警惕,戏称他“风流将军”。然而蔡锷早已暗中准备起义。

8 v' X' m7 ~' `9 l: o6 K

2 r9 o3 z* v# A$ k, Q7 i蔡锷和小凤仙

* b6 F8 N! q; b0 l. q: l说起蔡锷京城脱险,如今广为流传的说法是在小凤仙的掩护下金蝉脱壳。不过也有人认为他是辗转到前门火车站,被梁启超派来的人带上火车接走的。

1 \/ Z5 N# ]( ~" b: T v, {# k3 s还有人认为他事先以“喉痛”向袁世凯告假五天,后又要求“续一星期赴津就医”,袁世凯准许了假期。在袁世凯派人去天津探查之时,他假意悠游于医院与烟花巷,在密探松懈之时,连夜乘轮船离天津,赴日本,经香港,回云南。 ! J1 F; r# Z6 d8 j% y

到云南后,蔡锷宣布独立,北上讨袁。在云南经过十年沉淀,终于在北平棉花胡同66号这座不起眼的民居中爆发,而后一场护国运动渐成燎原。  ' x' q( o9 U3 x* _ ' x' q( o9 U3 x* _

+ X/ Q8 g* Z6 O# [/ E* A! Q" n棉花胡同66号 门前老槐树郁郁葱葱 ( h- g$ i1 O( W# a/ H

自此,蔡锷直至客死日本,再也没有回到过棉花胡同这座旧宅。

9 v6 B9 I5 p6 O1 P东棉花胡同 藏着北京最美的拱门砖雕和大名鼎鼎的中戏, L, e. V' A: P7 M

不同于西城的两处棉花胡同,东城南锣鼓巷附近的东棉花胡同则是因曾有棉花市场而得名。胡同形成于明代,清代沿称。1965年整顿地名时改称交道口南七条。“文化大革命”中一度改称大跃进路三条,后恢复原名。1979年,为区别西城区的棉花胡同,改称东棉花胡同。  % m# ]5 |8 o; y3 S % m# ]5 |8 o; y3 S

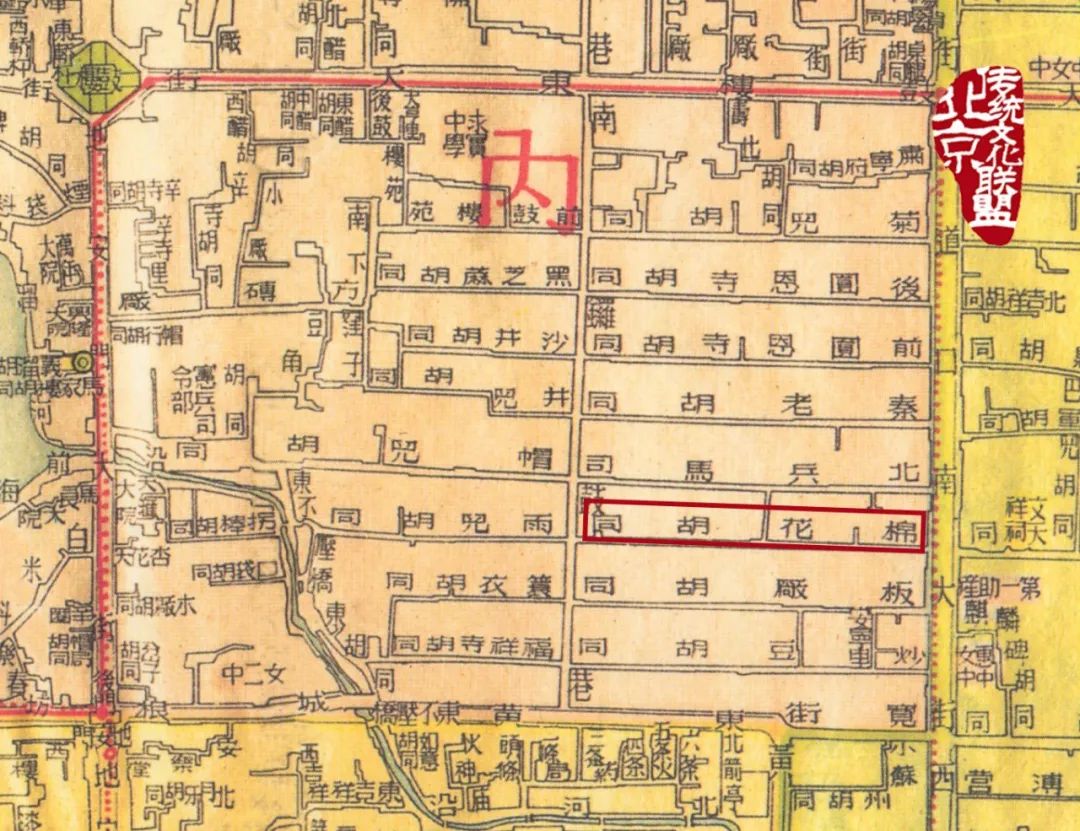

9 f$ [! [; t' J( Q/ {& J3 J: E《最新北平大地图(解放版)》中的棉花胡同

: T8 u! ^# `+ k' I2 T+ K, b" p) T: {7 w3 k东棉花胡同不长,故事却不少。15号原为清末吉林将军凤山宅,院内最为人津津乐道的是那座清末的拱门砖雕,高大气派,花纹繁复华丽,精美异常,其顶部还有“出将入相”四字。1986年,这座砖雕被定为东城区文物保护单位。 1 ~/ E: f, X4 T, |5 v, o

凤山,是晚清将领,隶汉军镶白旗,汉姓刘,翻译出身举人,深得慈禧赏识。他曾留洋海外,出访欧洲,考察德、奥新式陆军,对西洋文化情有独钟,还在其宅第之内建了这座西式的砖雕拱门。

w; a* B* `/ y! y, F" j1 Y: ]% u; T7 G1 f0 O# f; V

1911年辛亥革命期间,凤山奉命出任广州将军。广州革命势力强大,他在抵达广州当日,便被同盟会会员投掷炸弹击毙。 8 V, X. ~5 b2 _* R: B! s

据传,凤山的宅第原本面积很大,几乎占了整条胡同的一半。凤山去世后,家道中落,后人们将房屋一点点分割出售,如今则是只剩一座三进的四合院。 ) r& ?( N% X- V. F7 r. Y* O0 \

如今院内有着多家住户,院落和普通的大杂院一样的拥挤破败,不过,透过这座完整保存的砖雕拱门,还能依稀想见当年的辉煌。  ) A- q$ O; F# u: {1 Q ) A- q$ O; F# u: {1 Q

+ K) E) G0 b$ F! l7 T' d1 u+ P$ Y凤山宅如今的门口 是胡同游的热门景点

" Q* r P$ \! T- v- }此外,胡同内39号曾是北洋军阀靳云鹏旧居。靳云鹏早年毕业于北洋武备学堂,深受袁世凯信任,曾任山东都督。1919年后,曾任段祺瑞政府陆军总长,代理国务总理。

/ y8 X% C) x% \* N2 u3 e靳云鹏买下这里之后,曾拆除部分四合院,新建了西式楼房。1921年,靳云鹏辞职后,迁往天津居住,到上世纪60年代,院内仍有几处旧楼。

7 f+ B8 s+ [! M6 J如今,此处已是中央戏剧学院,昔日宅邸早已无迹可寻。不过在,每年招生期间,胡同附近来往的都是俊男靓女,很是养眼。

' U7 M; ^& V6 I( ]# U0 O4 \如今说起艺术院校,提得最多无非中戏、北电和上戏。而其中中戏又是建校时间最长的一座。

+ Z3 }6 |: ^( M3 K8 S

{; b: E# Q7 {+ k% r3 y8 V中戏门口 " O" C$ o* l+ F) E9 [, T2 w

中戏的前身可以追溯到1938年4月10日成立的延安鲁迅艺术学院,矛盾、艾青、冼星海、周立波等都曾在此任教,《黄河大合唱》《南泥湾》《白毛女》等诸多红极一时的作品都是在这里写就的。 2 _* l- l. i, W9 k" M$ {7 A

新中国成立后,中戏是第一所戏剧高校。1950年4月2日,学校正式成立,毛泽东亲笔题写校名。 7 i I4 q- C6 ^3 m; ^. h# }

作为中国戏剧高校第一所,中戏博采众长,厚基础、重实践,几十年来,培养了无数影视戏剧艺术精英人才,比如巩俐、章子怡、姜文、陈宝国……都是蜚声海外的明星。

. u, ^; d: G; O1 a& s6 P! H" y据传,过去胡同里还有家儿童医院,去看病时,常能听见中戏宿舍里传出吹拉弹唱和吊嗓子的声音。而就是在这日复一日的练习之中,才有了如今的明星云集的中戏。

: a( [7 ]1 E4 @/ o1 F$ h7 i8 b3 p5 j

1 a7 j. X: J. Y6 i不过,自2012年起,中戏在昌平的新校址开始招生。而东棉花胡同里的老校址更多的则是成为一个符号,学生们大多都是搬到了新校区去学习。 . p& }4 i5 D+ d X" f( S0 k/ l

|