|

圆明园平湖秋月双峰插云亭照片初步分析

: ]( c: a4 i5 V- {6 ?, f8 ~0 y$ T& G

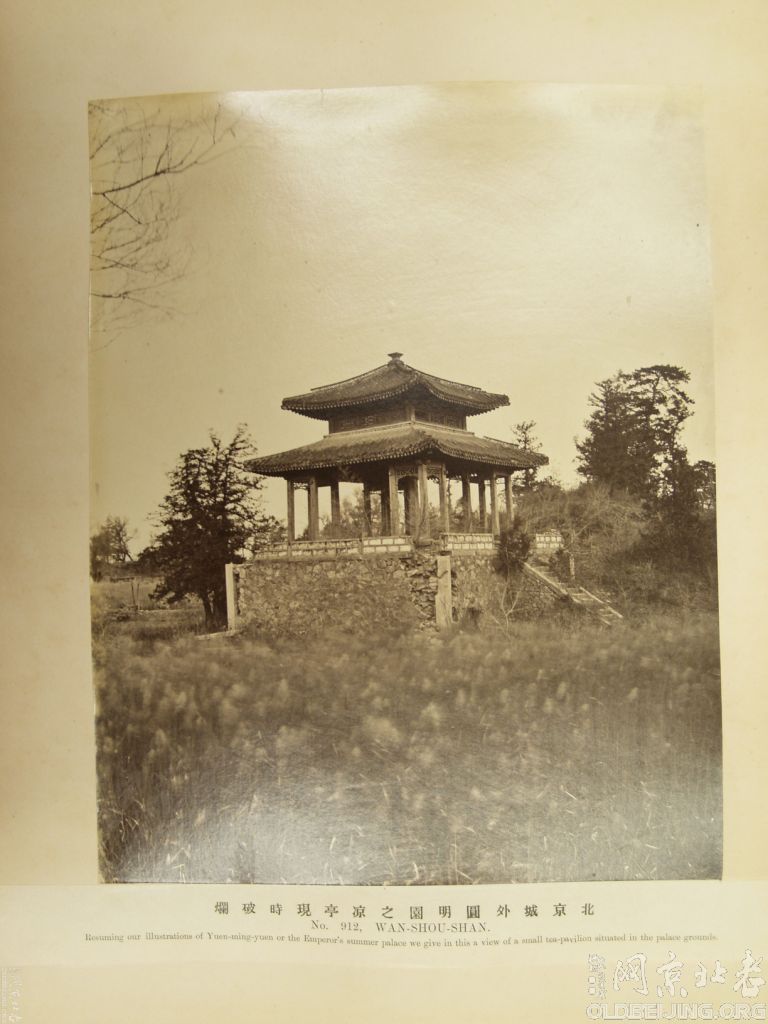

这幅照片让我困惑了好一阵,它确实非常象平湖秋月的双峰插云亭。斑马先生初步认为是双峰插云亭,网

7 d" E- s- x& U& C友毛小龙也确认了这个亭子是双峰插云亭。本人亦认为此即是双峰插云亭。

( f9 y) G4 N* Q. A9 f1 ^

3 P. p3 j1 D5 I$ H

- ?, r( [1 q2 x I- P- j5 Y- y. K* I

圆明园平湖秋月双峰插云亭照片初步分析

8 f! v4 y, {0 |) c& N5 o* z; A

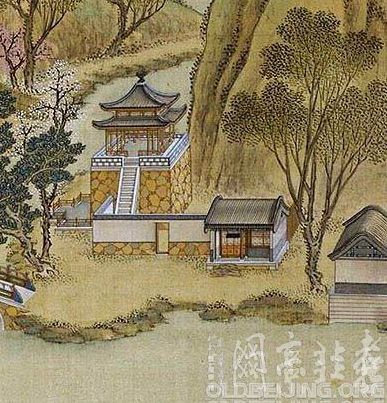

8 q7 w+ R3 R# c0 o& f4 w3 S+ i0 \! a据《四十景图》,上半部确实象,下半部令人费解,高台的高度是一个很大的问题。台子画得很高,台子

1 h& i8 e. l7 U! d4 s4 v4 A下有一墙连接,但怪异的是连接在台子的一半高度。此墙的用意是亭子不能直接从外部登临,必须进入封

3 G5 `6 e# v: e5 J闭的小院中才能踏上楼梯,这是以建筑造景的手法,曲折登亭,临高见景。此墙转角过来后有一墙门,试 8 l" x7 s& g$ [4 Y: ^3 |

想门高再矮必能过人,决不会低于1.9米,墙高不应低于2米,于是画上台高不应低于4米。现在,来分析

* K3 w2 c$ Q9 \5 O6 ]2 a一下照片,按照一般原则(清营造则例),踏跺高度应该在3-4寸,大约合10-13厘米,或者算得再高一些

: d' Z/ A2 Z8 {7 o' j) C达到14、15厘米,照片上算上在草里的一个共16个踏跺,台基高为:15厘米X16,即2.5米,可以认为此高 / r& d! E r( V" {; O+ Z% M

度与院墙差不多高,与画上大异其趣。也许有朋友认为每一级踏跺可能更高,但是对于有石栏杆的踏跺来 G, U6 c! L4 a+ m/ W2 o9 N+ x

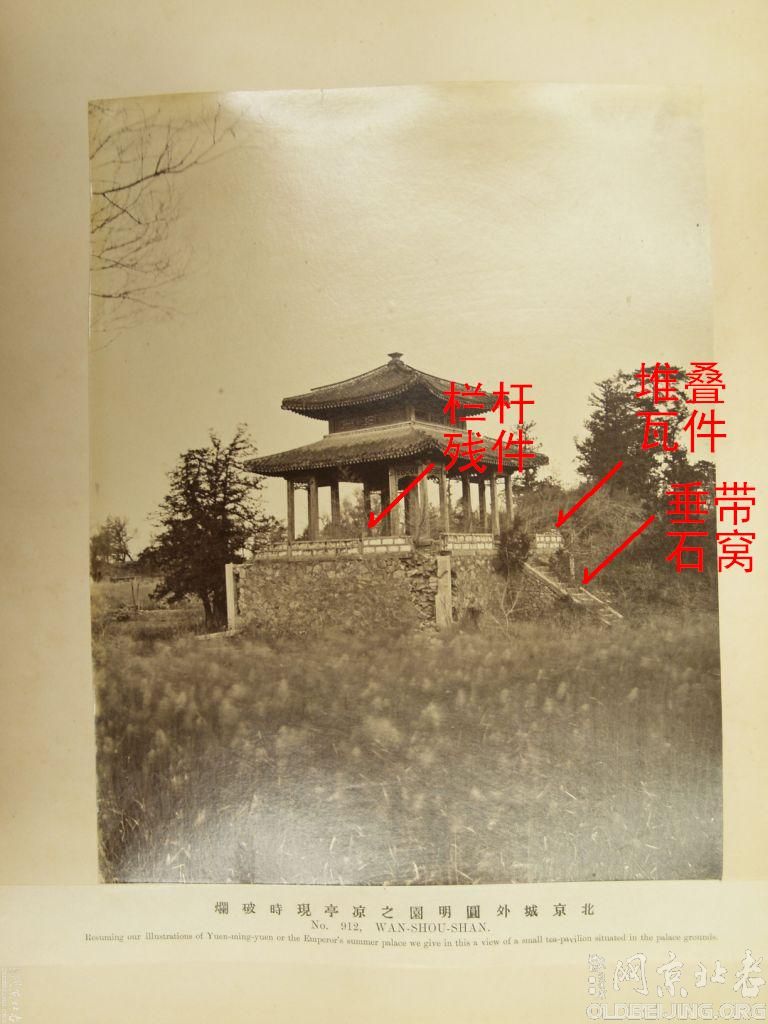

说应该不会更高了:过于陡峭的石栏杆很容易掉落。照片中,踏跺垂带上有数对石窝,且石窝对称,说明

3 x" ]- x5 D. l2 `9 X0 E原来有石栏杆。若按四十景图上台基高在4米以上,每级踏跺高已经接近30厘米了,虽说并非绝对不可能 7 @( Y3 D# Y' y. d; r5 x# b0 W

,但可能性不大。所以,可以认为四十景图夸张了台基的高度,据此分析,实际台高约2-2.5米亭高约5米 : {$ n" l% S* s, O$ Z+ ?

,每边宽约5-6米。 $ c) [% j$ P! ?3 o4 f; |

/ F5 b* ^7 ?- H) I+ m

圆明园平湖秋月双峰插云亭照片初步分析

* c! b# C G" D

4 a8 n2 c; G7 B. c/ W0 \3 Q

圆明园平湖秋月双峰插云亭照片初步分析

* q! ^2 I& b. X& u( C' d3 g) @同时,没有发现台基下有墙的痕迹,想必曾经在拆除后处理过台基。四十景图上没有石栏杆,或者后来又

4 O% r7 r, D: V6 K添置了栏杆也是有可能的。1704号地盘图上,此处之墙、房都已经没有了,此次拆改当在乾隆年间。 $ M3 G: @: a, j; R6 l! Y

6 z: ]+ E9 H! o" B( A西侧的小矮墙有两个小豁口,似乎是栏杆的位置,推测此处原有栏杆,也许是木制的,照片上似乎还留有

* B' J. O5 T- l某些结构。但四十景图上没有这个结构。从踏跺带有栏杆来看,亭的四周若无栏杆则建筑构件之间配合失 : o* w" w! z2 D" X- G) y

当,由此推测亭四周必有栏杆。 3 |- s8 W; E9 }) v

: O( V% a" v6 R% k, q) U" k' t

) _5 W; s- O6 g$ p5 f

圆明园平湖秋月双峰插云亭照片初步分析

$ E5 ^5 |3 e. Y7 X" {, r/ h

. h& F6 c& _# M2 Z

在亭的东南角有叠放的碎石,很显然,拍照时此亭有人照看,但堆叠碎石用意不详,也许是一些尚可利用 , Y1 X0 d( ?% b

的瓦件。

另外高台四角角柱石的缺失,这也许正说明了同光两朝拆旧修园的一贯方针。

可以认为,四十景图对于某些建筑的高度有所夸张,并非实际上的施工图纸。

2 b3 J9 G6 A3 D k 1 K' S* l2 ]: n2 T$ L

结论:

3 D) H: h+ u7 Z& K$ M# ^, {' _1、亭子的台基高度大约2米-2.5米;亭高5米左右。

' Z$ j7 C0 I' j; ~* G7 G$ l. Q D2、亭子从踏跺到周围均有栏杆。

8 s5 S$ N6 i& r4 U1 {3、拍照时亭子有人管理。 6 Y B4 Y+ L D s

4、《四十景图》对于建筑有夸张。 |