|

2008年7月19日,我第一次参加集体拍记,在铺陈市集合,在校尉营胡同44号听到了会馆长班的后人、已退休的实验二小高级语文老师姚先生的讲述,前几天,对照了相关史料,写出了拍记文章,今天刊载于《北京晚报,44版,城记栏目》,刚才打电话给姚老师,承蒙老师评价基本合格。因为姚先生是资深语文老师,轻易不会给学生满分吧,基本合格已经不错啦。老师补充说,会馆长班一个人住在门房值班,东小院是长班家属居住的,老师和姐姐都是在东小院出生的。

% C% G5 P+ w% x( i( ?; R老师说,知情人只剩下他一个人了,我说敢情,那是自然,但是老师传授以后,知情人立刻发展为60万,因为《北京晚报》的发行量高达60万份,还有“请朋友告诉朋友”的呢。感谢姚老师,感谢掌柜,感谢拍记活动,感谢周家楣,一个资深的老北京市长。

, i8 B9 J; k+ Y1 ]# X7 a我还想建议《城记栏目》提升为《拍记栏目》,你们说,是愿意呢?还是愿意呢?啊?

; c, y0 z U0 K" o8 W& T1 o以下是正文: ' o& H6 v6 s9 l" _2 S k3 U

$ j. K; i5 c, X- c! s0 J

宜兴会馆和顺天府尹周家楣

* S+ i7 [/ W' d0 H- ` e陆原 撰文摄影

- a7 m3 `. a% I# Y! f d) G北京市宣武区曾有六处院落均属宜兴会馆,其中位于珠市口西南侧的校尉营胡同44号院落,原是清末顺天府府尹周家楣故居。周家楣去世以后,故居由顺天府下属24个州县集资扩建成为宜兴会馆新馆,并且设立祠堂,以纪念周家楣治理顺天府时期的政绩。

" a0 [: H% W+ v' K# J0 I% A! g, o. ], t

两任府尹修成《顺天府志》

+ w5 [' Y' q% `6 O3 Q) g( b周家楣,江苏宜兴人,清朝咸丰九年(1859年)考中进士,选入翰林院进修三年,结业以后历任礼部正六品主事、相当于外交部司长的总理各国事务衙门章京等职。光绪四年(1878年),周家楣升任相当于北京市市长的顺天府府尹。在清朝,各府的长官都是从四品知府,使用铜印,而作为国都的顺天府的长官是正三品府尹,使用银印。 ' M5 j/ m @4 ]2 ~2 @. M$ T

北京地区的行政区划,在元代为大都路,在明、清两代为顺天府,在民国初期为京兆地方。这四个历史阶段的时间跨度长达600余年,但是官府办公的衙署却一直沿用着同一座院落,即今北京市东城区交道口西北侧的东公街与西公街之间的地段,在那里至今仍留有昔日的顺天府大堂。清朝的顺天府,管辖着大兴县、宛平县、通州、涿州等24个州县。 6 X0 o! `. A/ W2 h1 c7 P" U9 M! h2 _

周家楣升任府尹以后,就启动了《顺天府志》的修纂工作。此前在同治十一年(1872年),直隶总督李鸿章发起修纂《畿辅通志》,需要参阅直隶全省各府、州、县的地方志书,却发现唯独顺天府没有志书。周家楣奏请慈禧太后和光绪皇帝批准,成立了《顺天府志》修纂局,由李鸿章拨发官银9000两作为启动经费,由时任京官的张之洞担任总纂,起草了志书门类条例大纲,聘请了翰林院和各部许多有学问的官员担任分纂。 $ ~4 F5 h5 V. K. s1 o+ M

《顺天府志》开修不久,周家楣因母亲去世,按照惯例辞职返回宜兴家乡守孝三年,但是他仍然与在京官员书信往还,密切关注着修纂进度。光绪八年(1882年),周家楣守孝期满,再次出任顺天府府尹,这时志书修纂已经达到三分之一,但是担任总纂的张之洞升任山西巡抚,即将离京。张之洞推荐自己的学生、翰林院编修官缪荃孙接任总纂工作,并且勉励周家楣说,如今你再次出任府尹,志书一定能够圆满完成。

1 Y5 i6 @- h6 Z" _# A到了光绪十一年(1885年),《顺天府志》终于修纂完稿,这时周家楣已经解职顺天府府尹,调任通政使司的通政使,但是他继续为经费不足未能雕版付印的书稿而操劳,最终请求李鸿章再发官银4000两,才于光绪十二年(1886年)印刷成书。《顺天府志》共有130卷,350万字,分列京师志、地理志、河渠志、食货志、经政志、故事志、官师志、人物志、艺文志、金石志10大门类,全面记述了北京地区政治、经济、军事、文化、坊巷的历史和现状,至今仍为研究北京的必读之书。

/ o( W6 r/ U/ R5 Z K" O重修书院扩建贡院 4 F9 n9 L( P$ j7 a

北京市崇文区东晓市街的金台小学,前身是康熙四十一年(1702年)建成的顺天府首善义学,乾隆十五年(1750年)扩建为金台书院,道光二十二年(1842年)重修。光绪五年(1879年)周家楣到金台书院视察时,看到房屋年久失修,没有课堂,学生们随处散坐在屋檐下读书写字。

" s: @) N) s! M) ]周家楣请人估算,维修扩建书院工程需银万两左右,当时朝廷财政衰败难以拨款,周家楣率先捐银一千两,又多方募捐一万四千余两,使书院工程得以开工。不料开工仅一个月,周家楣因母亲去世辞职守孝,离任之前,他嘱托经办官员务必认真施工,不可间断,在回乡守孝期间,还吁请地方官员捐银数千两,以助工程费用。三年以后,周家楣再次出任顺天府府尹时,金台书院已经完工,新建了大堂、课堂、厨房、马棚等房屋64间,添置了桌椅,还有结余银五千余两存入当铺收取利息,用于补助学生的“膏火费”。鉴于金台书院一直没有藏书,周家楣还咨请南方各省官办书局,将出版的每种新书各赞助一部,为书院成立了图书馆。

3 S, c. n, T H# d- N0 e7 P- J顺天府的府尹还要参与科举考试。清代《日下旧闻考》记述,考选进士的礼部会试与考选举人的顺天府乡试,均由皇帝出题,考前一日,由礼部侍郎会同顺天府府尹进宫领取考题,送到贡院。进士发榜,张贴在天安门前的长安左门,届时顺天府府尹要到场为状元、榜眼、探花披红戴花,并陪同游街至交道口府衙赴宴。而顺天府乡试举人发榜,就张贴在府衙的门前。 , P! k3 u) e+ g/ E1 @4 x6 m

北京建国门内的贡院西街、贡院东街、贡院头条、贡院二条等地方,都是贡院的遗迹。所谓贡院,就是向国家贡献人才的科举考场,所以科举又称“贡举”,礼部会试和顺天府乡试,均在这座贡院举行。贡院里供考生答卷的单人房间称为“号房”,号房排成密集的行列,每排都用《千字文》里的“天地玄黄,宇宙洪荒”等文字依次编序,每间再用数字编号。平常人们所说的“天字第一号”,即出自贡院号房的序号。

1 C2 @( ~1 ?0 _7 `* l清朝乾隆时期扩建的贡院,号房数量有9961间,可是到了光绪八年(1882年),顺天府乡试考生多达16000人,因此府尹周家楣再次扩建了贡院。贡院北面原有大顶银胡同和小顶银胡同,因贡院向北扩建时拆除了小顶银胡同,余下的大顶银胡同此后也就被去掉了“大”字,改称为顶银胡同。“顶银”得名于参加乡试的秀才们帽子上的银质顶戴。

, ?) D ]8 U. W6 L% z5 h _

赈灾救民革除弊政 # Y3 F. o* m* r1 y' e

光绪九年(1883年),顺天府境内大雨成灾,河堤决口,房屋倒塌,灾民遍野。周家楣在北京菜市口烂缦胡同开办广仁堂,收养10岁以下孤儿读书学艺,又在琉璃厂沙土园胡同开办广育堂,收养10岁以下孤女。周家楣费尽心力多方筹集到赈灾银93万余两、钱21万余文、粮食26万余石、棉衣5万余件,通过施粥、发米、平粜、以工代赈修复堤坝等多种方式,救济了众多灾民。 & `6 G" f( |# ]" I1 N! H* M

通州地处连接北京的交通要道,以往官府公差征用民间车辆时,都是承包给“车头”代征,“车头”们倚仗官府势力,乱抓民车,弊端无穷。周家楣成立了官车局,由官府购买骡马车辆,支应公差使用。如遇公差繁多,仍须征用民间车辆时,规定将民车编排号码,轮流雇用,并且由官车局按日或按照里程付给车费,从此革除了通州的“车头”弊政。

/ [7 f1 f( S, [, ~1 L长班后人述说会馆 / V2 L+ P4 F7 _* B9 J z

光绪十三年(1887年),周家楣去世,顺天府的民众感戴他的德政,吁请官府在通州西大街为他建立了纪念祠堂。同时,顺天府下属的24个州县又募集资金,将周家楣在校尉营胡同的故居扩建成为宜兴会馆新馆,用以接待宜兴同乡进京赶考的举子,并且在会馆里面设立祠堂,以纪念周家楣治理顺天府时期的政绩。 - L" F Q' g U5 `

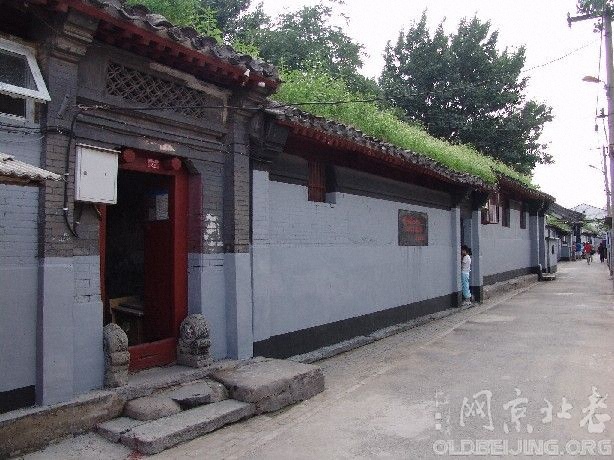

旧时,会馆里的管理人员称为“长班”,意即“长年值班”。年已64岁、祖籍通州、出生于宜兴新馆的退休教师姚先生,祖父就是会馆的长班,姚先生一直居住的东小院,就是当年“长班”的值班房。老北京的大宅门,通常只有一间门道,但是宜兴新馆却有并列的三间门道,而且居中的是等级最高的“广亮大门”。姚先生说,旧时居中的大门不常开启,出入要走两侧的旁门,但是现在旁门已被改建为住房。姚先生还说,当年扩建会馆时,砌砖用的泥土都是在院子里就地挖取,这样不仅可以省去买土运土的成本,而且事后在土坑里排列数层无底的大坛子,然后再填平地面,可以避免因地势低洼而积存雨水。姚先生回忆说,在南城几处宜兴会馆之中,要数这里的院落最大,因此旧称“大馆”,小时候,还可以在宽敞的院子里骑自行车。 - ^/ w% X$ H( l* k$ n2 |

解放初期,宜兴新馆移交江苏会馆管理,1953年,又被收归房管局管理。现在的馆址还保留着三进大院的格局,但是院子里挤满了自建小房,当年的垂花门和抄手游廊,也被拆卸改建为民居,只有那硬山起脊青砖筒瓦的高大正房,依旧是顾盼自雄、风骨犹存。

去年拍记宜兴会馆,今天记拍《北京晚报》

去年拍记宜兴会馆,今天记拍《北京晚报》

去年拍记宜兴会馆,今天记拍《北京晚报》

去年拍记宜兴会馆,今天记拍《北京晚报》

去年拍记宜兴会馆,今天记拍《北京晚报》

去年拍记宜兴会馆,今天记拍《北京晚报》

去年拍记宜兴会馆,今天记拍《北京晚报》

去年拍记宜兴会馆,今天记拍《北京晚报》

|