|

; Y: [7 r: Z$ U5 l0 P 房山十字寺的变迁ffice ffice" /> ffice" /> : D6 X; {+ d$ q7 B" V

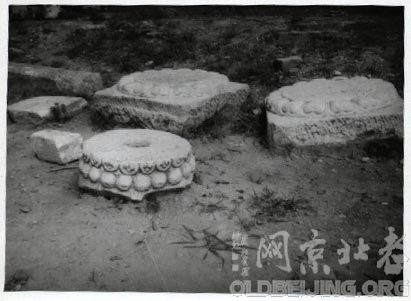

走近房山十字寺遗址,古老的银杏树荫覆着精美的汉白玉雕刻,给人以一种神秘感。

# Y& V% I3 \ \十字寺初建为佛教寺院,初建名已无可考,最早见于碑文的名称为崇圣院,姑且以崇圣院称之。 7 s4 p- m( b) L3 T" L4 @

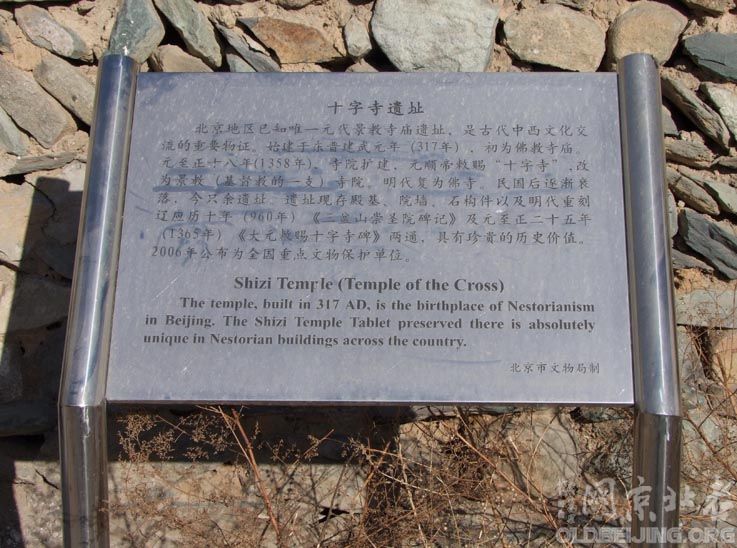

佛教在西汉末年的哀帝元寿元年(公元前2年)传入中国,经与中国传统伦理观念相结合,形成了更易为广大民众接受的中国佛教。在三国、两晋以及南北朝这四、五百年间,佛教寺院广为建造。现北京地区在两晋时期建造的寺院便有潭柘寺(西晋,公元265~316)、红螺寺(资福寺,东晋永和四年,公元348)及崇圣院(东晋建武元年,公元317)。

; l$ \7 y2 k/ n( y正当佛教在东方中国传播得如火如荼的时候,在遥远的西方世界,基督徒们却在为一个问题争论得剑拔弩张。 2 M* q7 |/ g: ^+ N3 y& s7 d

基督教是从犹太教脱胎出来的,后来传到罗马。在君士坦丁大帝时期,成为罗马帝国的官方宗教。但是由于教徒们对耶稣的“神性”和“人性”结合的性质产生了不同的理解,加之当时罗马与君士坦丁堡在教权和与政权上的斗争,基督教内部分裂成为西方教会和东方教会,并相互指责对方为异端。西方教会认为耶稣是“神”与“人”的结合体,因而产耶稣的马利亚也应是神,主张崇拜圣母马利亚;而东方教会认为马利亚不是神,不主张崇拜马利亚。由于双方争论不休,罗马皇帝华伦丁年三世与东罗马皇帝提阿多西斯二世于公元431年在以弗所召开教会主教会议。在以弗所会议后,代表东方教会出席会议的君士坦丁堡大主教、叙利亚人聂斯脱利被逮捕并押送回叙利亚,后来又流放到阿拉伯,最后郁死在埃及的沙漠中。

) p3 j: u9 L" \0 \聂斯脱利虽然死了,但他的信徒们却逐步向东发展,即由陆路向中亚和远东发展,逐渐形成“聂斯脱利派”。由于罗马帝国对聂派基督徒的迫害,不少聂派信徒再向东逃往波斯。489年,聂派教徒在当时波斯的京城塞流西亚的一次会议上,决定与罗马教会一刀两断,推选了东方教会独立的大主教,大主教总部设在底格里斯河上的塞流西亚—克泰锡封双城。762年又将总部改设巴格达。

4 S/ z- m: V, G; c. f* `再回过头来看东方:公元618年,骄傲的大唐帝国诞生了。 / x" q- a$ [+ A+ d& Y0 @' q

唐太宗李世民对外来文化采取兼收并蓄的方针。贞观九年(公元635),叙利亚的聂派传教士阿罗本来到长安,唐太宗派宰相房玄龄从长安西郊将其迎入宫内。唐太宗在询问了聂派的教义后,认为聂派基督教“济物利人,宜行天下”,特准阿罗本在中国传授聂派基督教,并于贞观十二年(公元638)下诏在长安营造聂派基督教教堂──“泼斯寺”一所。天宝元年(公元742),唐玄宗李隆基还命内侍大将军高力士将唐高祖、太宗、高宗、中宗、睿宗五代皇帝的画像安放寺内,并在天宝四年诏令将“泼斯寺”改名“大秦寺”。于是聂派基督教在中国几代皇帝的庇护和扶植得以传播,同时聂派基督教也有了中国名称──景教。景教教士承认,没有中国皇帝的支持,景教就无法推行。但景教的传教范围主要限于皇室贵族以及在唐朝的西域商人和使臣,当地汉人信奉景教的并不多。 ) N* u4 s' g/ x. R) L

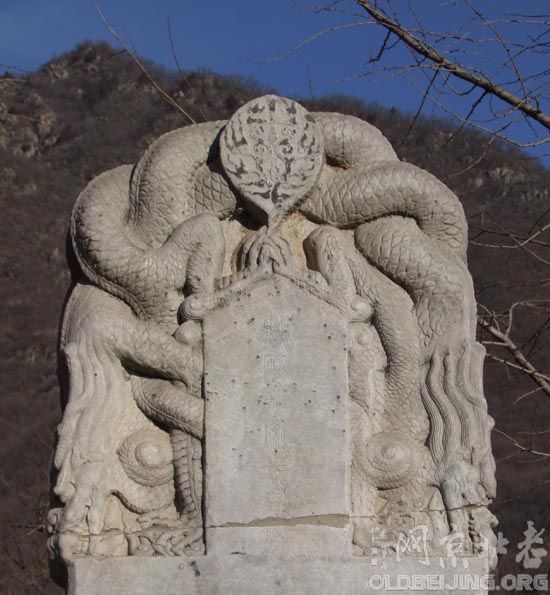

景教在中国流行以后,唐幽洲(辖今房山)的崇圣院也在悄悄地发生着变化。景教徒们来到了崇院,不知是院里的佛教徒皈依了景教还是寺中已无佛教徒的缘故,景教徒们占用了这所寺院。他们在院中树立起一座刻有基督教标志“十”字的幢,以示与佛教寺院的区别,于是远离京城长安的幽洲也出现了景教教堂。有趣的是无论在景教徒中还是当时的社会上,都称景教教堂为“寺”,称教士为“僧”,称礼拜弥撒为“佛事”。这是因为当时中文里没有恰当的词汇来翻译基督教用语,景教徒们只好借用了佛教用语的缘故。 $ U+ f+ S0 @& N2 c

唐朝皇帝的青睐使饱受摧残的聂派基督徒倍感欣慰,于是上层教士将主要精力花费在结纳权贵上,不断有教士来华朝贡,千方百计地取悦唐皇。唐德宗建中二年(公元781),长安的景教徒们雕刻了著名的“大秦景教流行中国碑”,碑中除记载景教传入中国的经过和伸张景教的教义外,还反复颂扬了唐朝皇帝对景教的宠赐和恩泽。 # Z4 ?! f F# @, i6 P }

但是,不是每一位皇帝都象唐太宗一样开明的。唐朝的第十六代皇帝武宗李炎在唐会昌五年(公元845)下诏废佛。由于景教也是外国教,避免不了“释教既以厘革,邪法不可独存。”的命运,于是景教寺院被推倒,教士三千余人被逐。聂派基督徒们惨淡经营二百一十年的景教毁于一旦,甚至连为唐朝皇帝歌功颂德的景教碑也在景教徒逃离长安之前被深埋地下。 : j2 {& x! U* v7 Q M3 c; k

唐幽洲景教教堂崇圣院里的“十”字幢也只能默默地目送主人的离去。 9 r7 v7 \/ c5 G6 l F5 k: p) A

唐帝国灭亡以后,中国历史上出现了多个民族政权共存的分裂割据局面,即五代十国时期。在这些民族政权的搏杀中,契丹族政权脱颖而出,他们统一了中国北方地区,建立了与北宋政权对峙的大辽国。

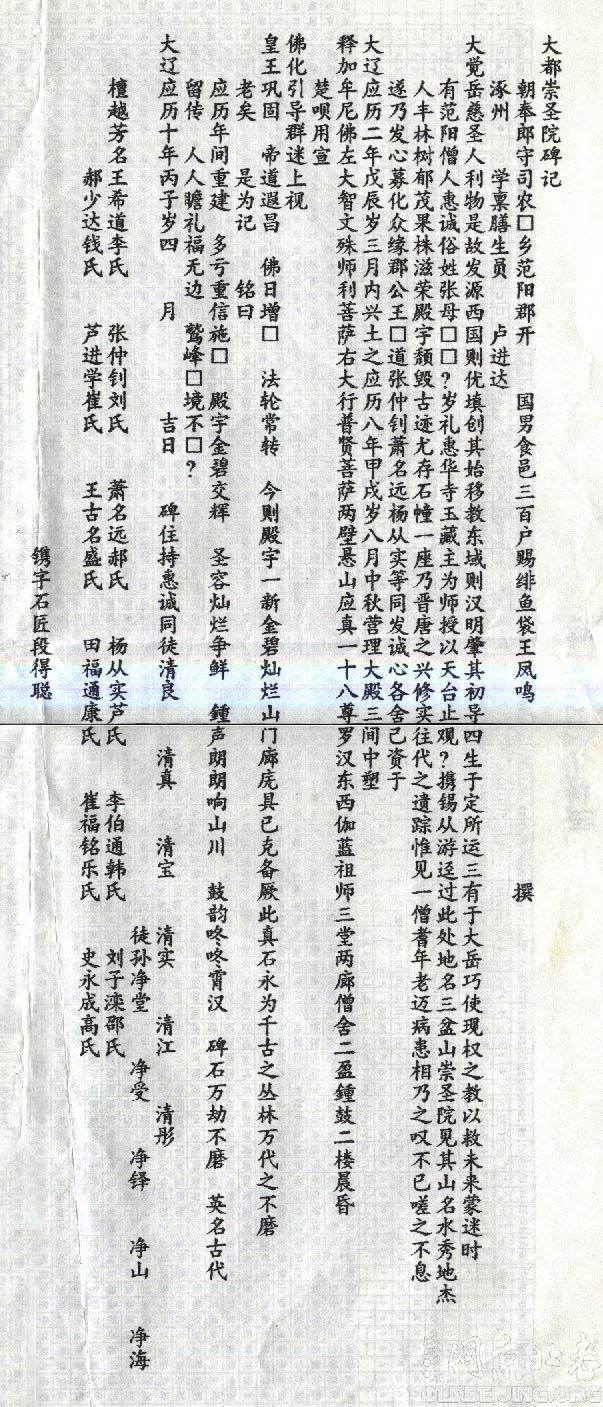

1 {# K2 s8 \. y6 P% V4 M契丹族崇尚佛教。在辽应历年间,有范阳(今涿县)僧人惠诚云游经过崇圣院。这时的崇圣院已经颓毁,在瓦砾狼籍中,唐代景教徒们雕刻的十字古幢依然矗立,寺院中只有一位年迈的老僧伴随古幢度日。面对古幢老僧,惠诚禁不住声声长叹,于是他发愿重修庙宇。在附近山林四众弟子的帮助下,终于在大辽应历二年(公元952)三月破土动工,应历八年(公元958)八月中秋竣工。崇圣院这时作为佛教寺院再现了“殿宇金碧交辉 圣容灿烂争鲜 锺声朗朗响山川 鼓韵咚咚霄汉”的昔日辉煌。惠诚作为寺院住持,在大辽应历十年(公元960)树碑永志。 + u+ P6 Q2 s. C4 Y/ l/ M; i

聂派基督教虽然在唐代中国消亡了,但在这一时期,聂派基督教在整个东方的传教活动却获得了空前的发展。东方教会在活跃时期,聂派基督教传播到了居住在东亚努腊河和额尔齐斯河流域的克烈部、阿尔泰山附近的乃蛮部、色楞格河流的蔑儿乞部甚至阴山以北的汪古(或雍古)部。聂派教徒的数目到了13世纪竟然超过西方的拉丁系与希腊系教会。

0 T, L/ `3 g4 [9 \( L影响13世纪东方历史的另一重要事件是蒙古人的崛起,凶悍的蒙古骑兵横扫欧亚大陆。 9 T- J, Q, `3 U) c

成吉思汗统一漠北诸部以后,与居住在这些部落的居民联姻,于是后妃、贵戚中景教徒代不乏人,后妃中有:成吉思汗的长子术赤王妃出自克烈部;三子窝阔台娶克烈部脱列哥那为妻;四子托雷娶克烈部王罕的侄女唆鲁禾帖尼(别吉太后)为妻,生世祖忽必烈;忽必烈兄旭烈兀的王妃托古思是克烈部王罕的孙女。贵戚中如阴山北部的汪古部首领阿剌兀思子孙世代与皇室联姻,其子孛要合娶成吉思汗女阿剌海别吉公主,其孙娶忽必烈女月烈公主。在这种联姻影响下,一些蒙古人开始信奉景教。元朝建国后,景教再一次进入中国。 9 a" }, K0 m/ @- |7 {, Y3 I. h. m

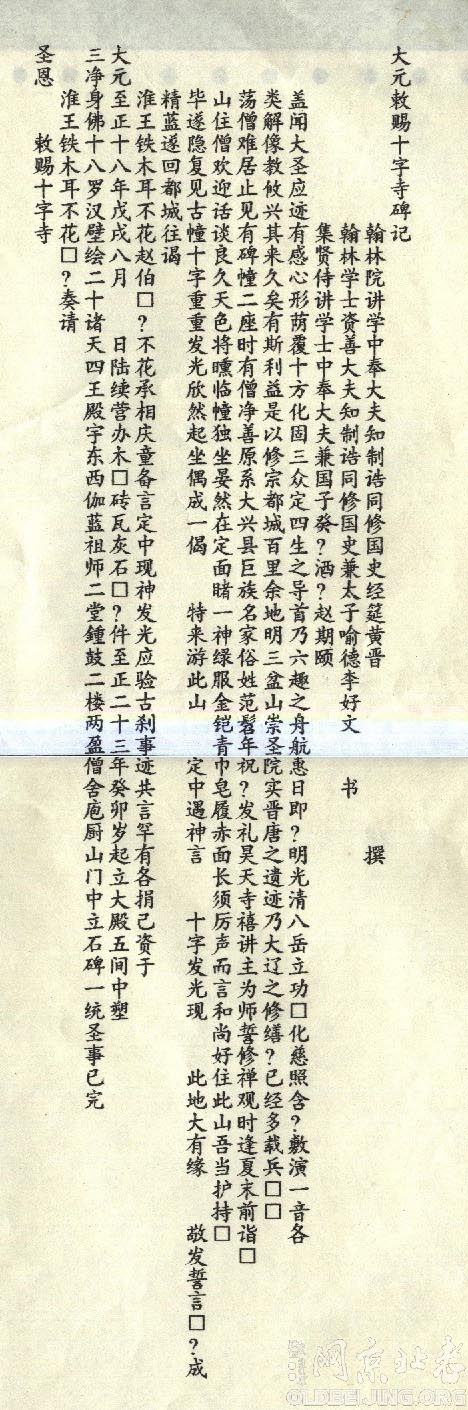

这时的崇圣院“已经多载兵火焚荡,僧难居止”,只有记述辽代重修崇圣院经过的一通石碑和唐代景教徒留下的十字古幢,但仍有僧人在此留守。一天,当时大兴县(今北京市朝阳、东城两区)有一僧人净善来到崇圣院,他与留守的僧人谈了一会儿话后,便独自来到幢前坐下。这时已近日落,净善昏昏欲睡。忽然,净善眼前一亮,一位绿服金铠,青巾皂履,赤面长须之神出现在他面前。神对他说:“和尚好住此山,吾当护持。”言毕遂隐。之后,又见古幢十字重重发光。当朝承相庆童、淮王铁木耳不花等听说此事后,认为神仙出现,十字发光实属罕见,于是纷纷捐资重修庙宇。大元至正十八年(公元1358)动工,至正二十三年(公元1363)工程告竣。淮王铁木耳不花将有神显形,古幢十字发光、重建古寺的经过上奏了元顺帝,帝大悦,敕赐十字寺。大元至正二十五年(公元1365)住持僧净善立碑纪念。

$ V+ u7 @8 t# E, y. n0 i元代将在华基督教各派包括景教、天主教统称“也里可温教”,教徒统称“也里可温”,也里可温教的教堂称十字寺。又由于元代本地有景教活动,故敕赐十字寺应是一所为景教而建的教堂。

% G) h3 i; a1 x由于后妃、贵戚中景教徒很多,景教与皇室的关系也就非常密切。景教徒和其他的也里可温很受优待,可以免除租税、徭役和兵役。元政府将治下的人民分为蒙古人、色目人、汉人、南人(南宋遗民,真正的汉族人),实行种族歧视政策,蒙古人地位最高,南人地位最低。景教主要在蒙古人和色目人中流传,汉族人(南人)并不信奉景教,反倒由于政府对也里可温的优待有加而产生了愤懑甚至敌对情绪。于是在朱元璋麾下以汉族人为主的北伐军直捣元大都时(公元1368),大多数景教徒和传教士追随蒙古贵族集团仓皇出逃。元亡教亡,景教再次从中国消失,作为景教教堂的十字寺又一次人去寺空。 h7 D; q( M2 T t0 w

明嘉靖十四年(公元1535),十字寺作为一座佛教寺院做了最后一次修缮,从那时直到本世纪五十年代末寺院损毁之前,它一直被作为佛教寺院使用。虽然利马窦在明万历二十九年(公元1601)抵达北京后,建立了极为广泛的社会联系,推进了基督教在中国的传播,但房山十字寺却没能再次传出弥撒声。 # S- X C: g) S( o9 d. Q

景教靠依附皇权两度在中国流行,因失宠于皇权或王朝的崩溃而两度在中国绝迹。房山十字寺也因此几度兴衰,成为景教兴衰的历史见证。

7 X6 C/ ^" |2 V附诗一首: . a* k8 Q0 V/ T7 _8 o& r

十字寺遗址

9 g& S& o. M& y, ?6 o断瓦颓垣细雨寒,

( P& y4 @. M- a* \/ S0 Y* a$ I七分果木九分田。 Z+ R9 K1 ~5 W( M( c9 K0 W, B7 Y B

阴山险阻难为虐, 1 M. F% i9 D# L) M

景教无根也枉然。

+ e! g& }8 }4 A/ {7 B) c9 w

注:本文刊于国家宗教事物局主办《中国宗教》2000年第三期(总第二十二期)“史苑漫步”栏目。

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

房山十字寺的变迁

|